こんにちは。スタッフ・辻村です。

最近TVCMでも見かけますね。

私の中で洗濯はそれほど嫌いな家事ではなかったのですが、自宅が雨が降りやすい地域なのか、朝天気予報を見て雨雲レーダー確認して外干したら夕方雨が降って濡れしまうことがよくありました。(その場合、そのまま乾かす主義)

以前から気になっていた乾太くんですが、なかなかなお値段なので踏み切れずにいましたが、家事が回らない切実な諸事情により導入にいたりました。

今年は長雨が続いたので、本当に導入して良かったなと思いました。

それまでは、浴室に干して除湿器をかけていたのですが、季節によっては乾きにくかったりして、部屋干し臭に悩まされていました。風呂干しは、限られたスペースで風通しを考えて隙間を確保し、生地の厚さによって干す位置を変えたり、地味に大変なんです。やったことがある方はこの大変さをわかっていただけるかと。

我が家の場合、洗濯物の量にもよりますが、標準コースで30分~45分くらいで乾きます。

あまりにも早く終了ブザーが鳴るので最初はびっくりしました。

外出先で天気を心配することもない、朝も念入りにお天気情報をチェックしなくてもいい。

洗濯する時間が朝でなくてもいい。

本当にたったそれだけのことなのですが、こんなにも楽になるのかと。

楽すぎて、もう外干しは面倒で出来ない体になりました。

人間、楽するとどんどん退化がすすみますね。

フィルターの掃除機掛けだけは毎回必要なのですが、そこは我慢。

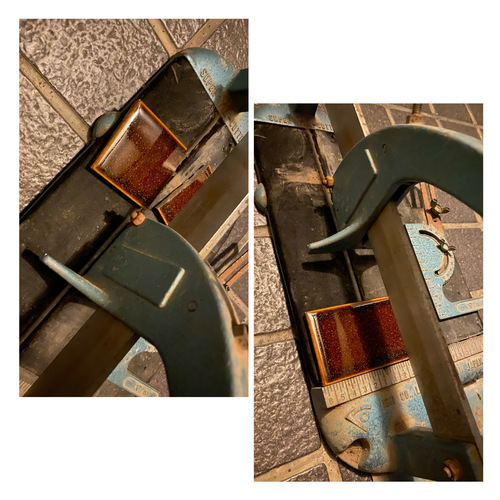

ただ、乾太くん、非常に大きいですね。

窓がほぼ死にました。(どうやって掃除しようか本気で悩むレベル…)

乾太くんの上から出ている銀色の排気ダクトは、背面の排気口にすぐ接続するのは本体が振動するので無理ということで、こんな形状となりました。

乾太くんのガス代は、毎日使ってひと月あたり2000円位増えたかな?という実感です。

リンナイの回し者ではありませんが、乾太くん、超おすすめです。

(スタッフ:辻村)

----

【works(浜松 磐田)】

【top】

----

【works(浜松 磐田)】

【top】