こんにちは。

スタッフ辻村です。

春の風物詩(?)ツバメが今年もわが家にやってきました。

過去にも何度か営巣しているのですが、昨年から営巣するようになったツバメが、とても巣作りが下手でハラハラします。

周辺の土壌が砂交じりのようで、黒く固まらない土を運んできます。

外壁につかないので、玄関に土と枯草が大量に落ちています。

貼りつかないと分かったら、別の土を運んでもらいたいものです。

掃除が大変です。

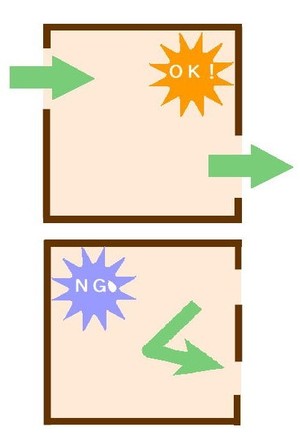

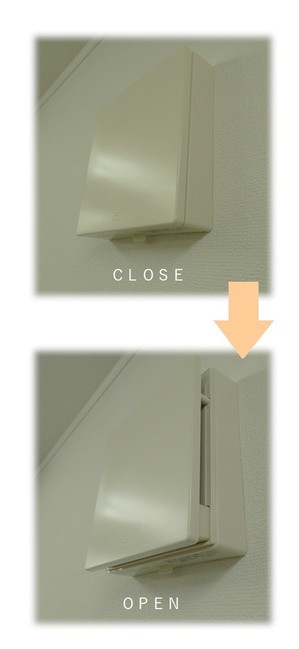

途中まで上手に出来たと思ったら、出来上がったところを破壊してしまったり(写真左)

ツバメも落ち込んだりするんでしょうか。

過去に営巣した巣作りが上手いツバメは3日程で完成させていました。

ツバメにも個性があって面白いです。

途中、ツバメが1羽になってしまい、巣作りに時間がかかりすぎてメスに逃げられてしまったのかと心配しました。

私が粘土で作った方が早いのでは。。。

4週間近くかかりましたが、何とか巣が完成し、メスも戻ってきてくれたようです。

巣作りは下手だけど、頑張り屋なツバメにほっこりしました。

無事に子育てして元気に巣立つよう見守りたいと思います。

(スタッフ:辻村)