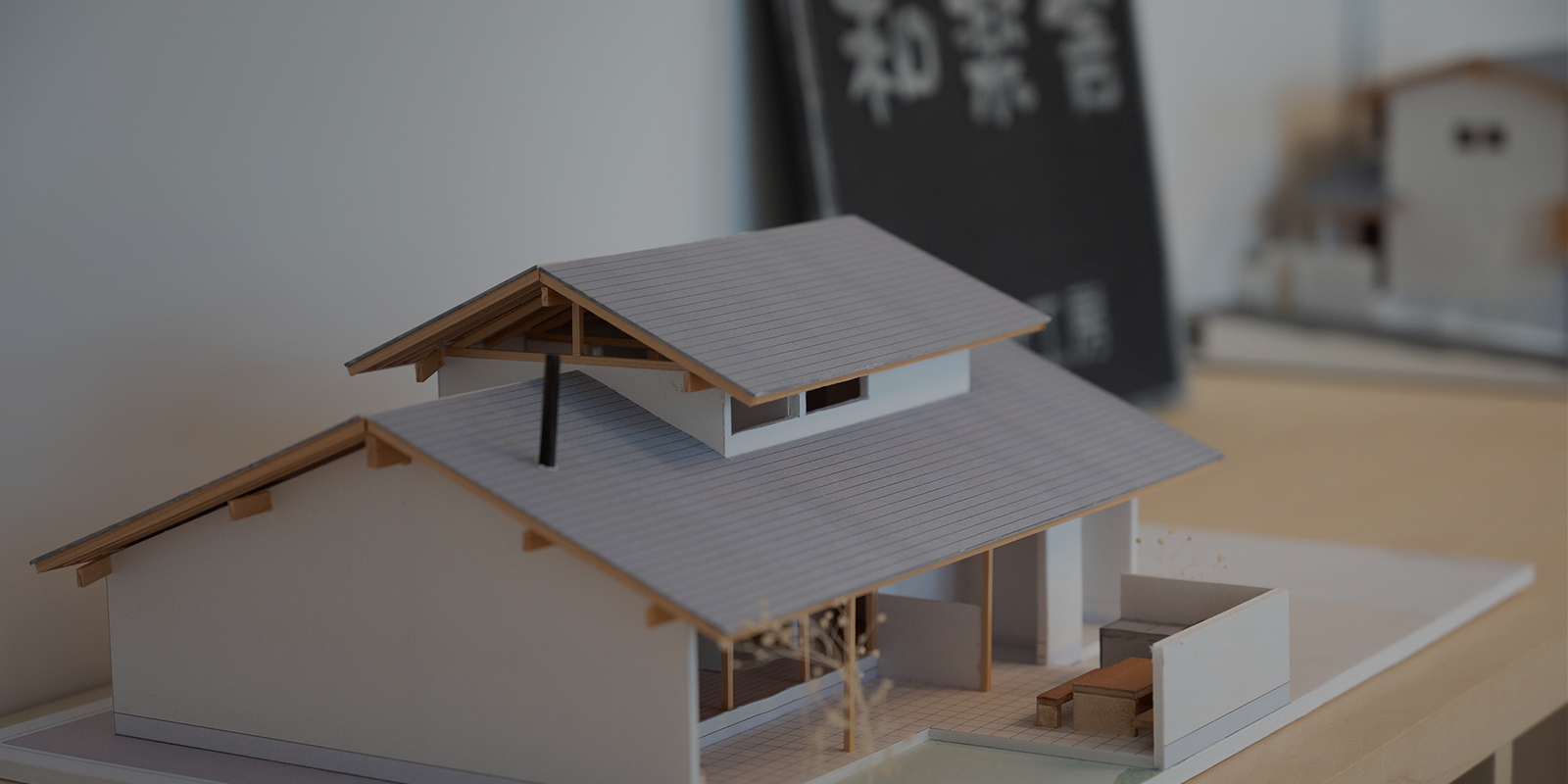

この度、

和楽舎でデザイン監修をさせていただきました

歯科医院様が完成しました。

歯科医院に求められるクリーンな印象を保ちながら、

より自然の温もりを取り入れたデザインに仕上がっています。

建物が完成し、いよいよ開院準備へ。

沢山の患者さんに愛されるクリニックになりそうです。

詳しくは、追って事例紹介にもアップさせていただきますので

どうぞお楽しみに!

----

2020/12/12

|

この度、

和楽舎でデザイン監修をさせていただきました

歯科医院様が完成しました。

歯科医院に求められるクリーンな印象を保ちながら、

より自然の温もりを取り入れたデザインに仕上がっています。

建物が完成し、いよいよ開院準備へ。

沢山の患者さんに愛されるクリニックになりそうです。

詳しくは、追って事例紹介にもアップさせていただきますので

どうぞお楽しみに!

----

2020/12/11

|

ニュース

今年も残すところ10日間となりました。

皆様は、どんな年の瀬をお過ごしですか?

和楽舎では、皆様とのご縁のおかげで

今年も楽しく仕事ができており、感謝申し上げます。

さて、年末年始につきまして

12月29日(火)~1月5日(火)を

休業日とさせていただきます。

新年は1月6日(水)より

通常どおり営業致します。

休業中のご連絡は、お問合せフォームよりお願い申し上げます。

ご時世から例年にない年末年始を迎えることとなりましたが、

新年も皆様と笑顔でお会いできるよう準備して参ります。

皆様におかれましても、引き続きご自愛くださいませ。

2020/12/10

|

こんにちは。

スタッフ初瀬です。

私事ですが、この度二級建築士合格しました!

高校卒業して取れる年になったら一発合格するぞと思っていたのでとても嬉しいです。

とはいえ製図試験終了から合格発表までの約3か月間はとてもドキドキしていました。

建築士法改正により

浜松工業高校を卒業してからの実務年数が3年から2年になり

実務年数が1年早くなったので取得までの期間が短くなりました。

約半年以上の受験期間が終了したと思うと同時に、来年は一級建築士の試験が待っています。

これも建築士法改正によって、先に試験だけ受けて実務経験を重ねて取得する仕組みになりました。

建築士と取るを思っていた高校生の頃の一級までの取得年数の最短年数は27歳だったけれど

法改正で25歳まで短くなったのでこれは最短でいきたいな!と思うところです。

二級合格して良い気分で勢いのあるうちに勉強しなければとだんだん始めていこうと思います。

ここからもっと知識を増やして説得力のある言動をしたいです。

2020年、去年までとは違う日々が続いて暗くなりがちでしたが、

このまま良い締めくくりをしていけたらと思います。

そして合格を事務所の所長、さおりさん、里沙さんにお祝いしてもらいました!

ありがとうございます。m(__)m

日々精進致します。

(スタッフ:初瀬)

----

2020/12/04

|

京都和束町 住宅リノベーション,住宅

こんにちは。

スタッフ 里沙です。

お茶畑に囲まれた和束町、築40年住宅のリノベーション。

ついに完成し、お引渡しを迎えました!

完成写真は改めてアップしますが、一部ご紹介させていただきます。

ちなみに、同じ場所から撮影したBEFORE写真はこちら。

壁や押入を取り払い天井高も確保、皆で集える大空間としました。

年月を経たエイジングの面影は、今も随所に残ります。

薪ストーブは、お施主様ご夫妻による「火入れの儀式」を行いました。

ゆらゆらとのぼる真新しい炎に、心がほどけてゆきます。

浴室には隣の信楽町で作られた、信楽焼の浴槽が。

側面の模様は、職人による手仕上げの際の指跡なのです。

手仕事で作られた大きな浴槽は丸ごと信楽の窯で焼かれ、ここまで運ばれて来ました。

この後、足元には玉砂利が敷かれる予定です。

半露天風呂として、癒しのひとときが過ごせますように。

奈良県産材をカウンターにしたトイレ手洗。

ここにも足元には玉砂利が予定されています。

地域のインフラ事情によりトイレは汲み取り式ですが、簡易水洗を採用しました。

空の広い土地柄、内装にもペールブルーのアクセントカラーを採用。

ちなみに洗面ボウルは現在、海外から船便で移動中。お施主様こだわりの品を取寄せています。

ご夫妻の移住生活も、いよいよ始まりました。

自然あふれる和束の土地を少しずつ、愛情をかけて楽しまれていく様子が目に浮かびます。

外部では大型ウッドデッキの工事などが続いていますので、

外観も追ってご紹介させていただきます!

これまでの経緯はこちら:

(スタッフ:里沙)

----

2020/12/02

|