クリニック設計専門サイトにて、

「工事監理」についての記事を掲載しました。

設計に比べ認知度の低い業務ですが、

ていねいな「監理」は

お施主様にとって

1.建築基準法の要件を満たす

2.建物の価値がさらに高まる

3.実際の建物を前に最終確認できる

という3つのメリットがあります。

ぜひ、ご一読ください!

コラム

(↓クリックするとページへ移動します)

クリニック新築の流れ【第3回:「ていねいな監理」がもたらす3つのメリット】

メディア掲載

2021/05/17

|

ニュース

クリニック設計専門サイトにて、

「工事監理」についての記事を掲載しました。

設計に比べ認知度の低い業務ですが、

ていねいな「監理」は

お施主様にとって

1.建築基準法の要件を満たす

2.建物の価値がさらに高まる

3.実際の建物を前に最終確認できる

という3つのメリットがあります。

ぜひ、ご一読ください!

コラム

(↓クリックするとページへ移動します)

クリニック新築の流れ【第3回:「ていねいな監理」がもたらす3つのメリット】

メディア掲載

2021/05/14

|

2021/05/09

|

2021/04/16

|

ニュース

和楽舎設計工房の医療福祉施設専門サイト

「WARAKUSHA」の取り組みを、

静岡新聞さんに採り上げていただきました!

4/15(木)夕刊 第一面に、写真付きにて。

医療福祉専門サイトを開設した経緯や

サイト内で展開しているコラム等について

取材いただきました。

こちらからネット記事もご覧いただけます。

ぜひ、ご覧くださいませ。

(タイトルをクリックすると記事ページへ移動します)

↓

「コロナ禍 建築に新需要 静岡県内設計事務所など、細やかさで勝負」

WAKARUSHAサイトが皆様にお役立ていただけるよう、今後ますます育てていく所存です。

今後ともよろしくお願い致します!

2021/04/16

|

こんにちは、スタッフ初瀬です。

(^^)/

先月から、母校の放課後児童会施設整備工事の設計が始まりました。

以前にも、体育館の外壁改修の設計に携わることができましたが、

また母校の設計が出来ることとても嬉しく思います。

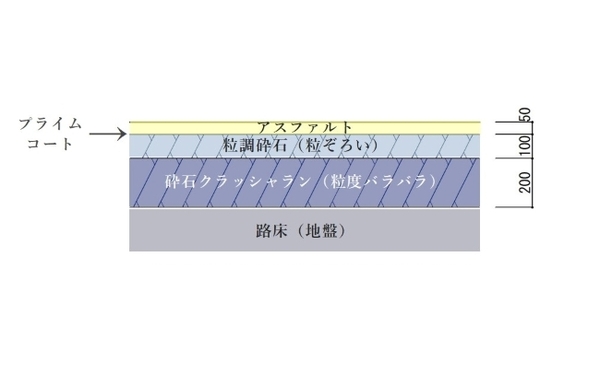

まず配置計画から。

配置計画には、配慮する点が多くあります。

何を優先に考えるかで、いくつかのプランが出来上がり、

それぞれのメリット・デメリットをまとめます。

建築基準法の制限、施設利用者の動線、景観条例、

既存のものの解体を最小にするなど、、

様々な観点から、プランを選定します。

使い勝手を優先したばっかりに、景観が乱れたり、

景観を尊重したばっかりに、施設利用者の安全が確保されないプランになったり、

偏ることがないように検討。。

まずは、おおよその寸法を抑えた配置計画、

次に、細かい寸法を抑えた配置計画を。

今現在、何もないところに建物が建つわけではなく、

既存のものを残すなど、注意する点が多くあり、

広い視野を持って進めなければと思うところです。

今後も建築士としてのノウハウを身につけていきます。

▲懐かしの恐竜遊具

(スタッフ:初瀬)