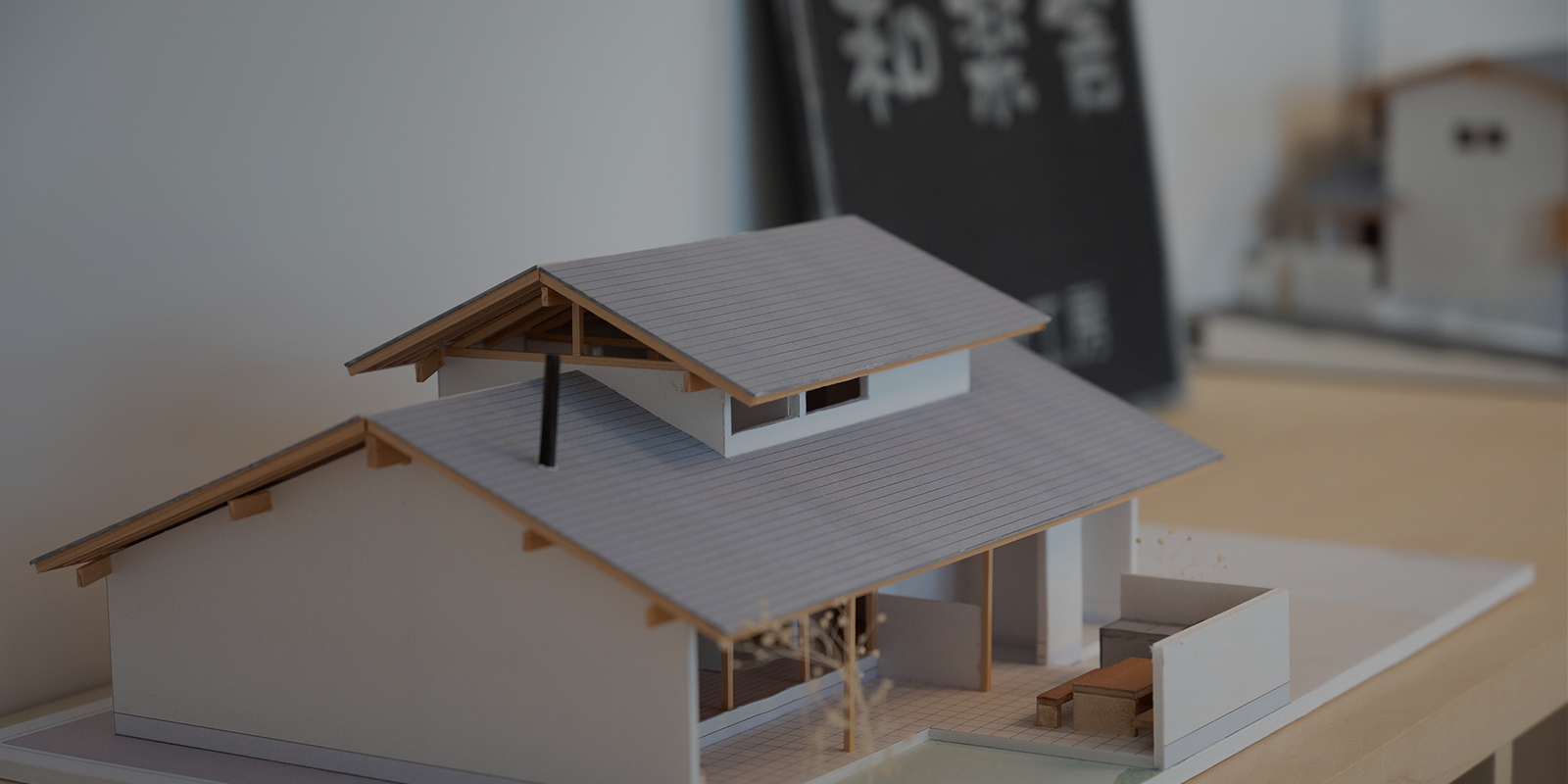

和楽舎設計工房では、模型の写真を撮影する時に即席のスタジオが登場します。

背景が黒くなるように黒いフェルトの上に模型を載せ、

部屋を暗くしてLEDの照明スタンドで建物に陰影をつけます。

こちらは、建物のおおまかな形状を確認するための模型です。

影がつくことで形が分かりやすくなります。

こちらは、先ほどの建物の詳細の模型です。

壁の仕上材料を表現し、敷地に木も植えてることで

完成した時のイメージが掴みやすくなります。

こちらは別の模型ですが、

黒い背景があるとこんな感じですが

背景が無いと、

この様に建物の存在がすっかり薄れてしまいます。

住宅設計をした場合やその他の建物でも

模型を作成した時にはこちらの

即席の「和楽舎写真スタジオ」が登場します。

*************************

夢をかなえるお手伝い 住まいの設計パートナー

和楽舎 設計工房 山 崎 正 浩

浜松市東区小池町1363-1 小池ビル

Tel:053-466-0555 Fax:053-466-0558

*************************